Bourse afet

Bourses d'aide à la mobilité étudiant(e)s

Lauréate 2025 | Jade Clerc-Dejour

Mes recherches doctorales portent sur les motifs iconographiques des textiles d’Asie centrale entre le VIIe et le Xe siècle. La majorité des tissus d’Asie centrale de cette période provient de trésors de cathédrales européennes car ils ont été utilisés pour envelopper les restes des saints, tandis que d’autres pièces sont issues du marché de l’art. Dans ces deux cas, on ne dispose d'aucune information sur les conditions de leur découverte. L’étude des textiles d’Asie centrale est donc complexe car seule une infime partie provient de fouilles archéologiques et la connaissance d’une origine de fabrication ou d’une datation est rare. Généralement, l’attribution à une aire de création se limite à l’Asie centrale sous influence sassanide ou post-sassanide. La dynastie sassanide a gardé le contrôle de la région entre le IIIe et le VIIe siècle et son répertoire iconographique a été considéré comme fondateur pour l’identité visuelle de cette zone géographique et pour d’autres dynasties musulmanes tardives. Leurs voisins sogdiens se sont révélés être des marchands hors pair et ont joué un rôle important dans la fabrication et la diffusion de soieries polychromes décorées de motifs partiellement tirés du répertoire sassanide.

Au travers de ce travail, il s’agit de recenser les études menées jusqu’à présent pour combiner une approche iconographique et stylistique et une approche technique. En dressant un état général de cette production, l'objectif est de faire émerger les critères qui permettent d’émettre une hypothèse quant à l’origine de la fabrication de ces textiles, puis de s'appuyer sur ces critères pour élaborer un corpus qui permette d’appréhender une pièce en particulier, un manteau conservé dans un état exceptionnel au Musée national des arts asiatiques - Guimet (Paris). Une première étape consiste à étudier dans le détail cette robe composée de deux pièces tissées en samit puis, dans un second temps, à former deux corpus : l’un pour la comparaison iconographique et stylistique et l’autre pour les comparaisons d’ordre technique. Enfin, ce manteau de type caftan est replacé dans un contexte historique plus large afin de questionner les concepts de transmission de techniques, d’adoption et de modification des motifs ainsi que les relations entre les peuples coexistant à cette période.

Durant mon parcours universitaire, j’ai pu étudier plusieurs aspects du textile, notamment, dans une perspective sociale, dans le cadre d'un master en anthropologie à l’EHESS, et sous l’angle de la physique-chimie, au cours d'un master en archéométrie à l’Université Bordeaux-Montaigne. À l’issue de ce cursus universitaire, je me suis formée à la lecture des armures de tissage en suivant la formation dispensée par le CIETA à Lyon.

Grâce à la bourse de mobilité financée par l’Afet, j’ai eu l’opportunité de séjourner à Fès du 9 au 11 mai 2025 afin de rencontrer Sy Hassan Kabil et Isabelle Kabil-Riaboff dans l’atelier Dar al-Tiraz. Sy Hassan Kabil est l’un des rares maîtres artisans qui maîtrise entièrement la chaîne de production des tissus façonnés. Ce voyage d'étude s'inscrit dans une recherche de compréhension pratique du tissage. En effet, si participer aux sessions techniques du CIETA m'a permis d’identifier l’armure et de comprendre les particularités techniques de la robe du musée Guimet, la conception des différents tissus sur un métier à tisser restait difficile à appréhender.

Comme espéré, la visite de l’atelier et les discussions avec Sy Hassan Kabil ont constitué une opportunité pour passer d’une vision théorique du tissage à une approche pratique. Observer le métier à la tire arabo-andalou en action m'a aidée à mieux saisir le travail des chaînes et des trames, rythmé par les gestes du tisserand (qui actionne les pédales et les navettes) et ceux du tireur de lacs (Fig. 1). Ce fonctionnement en duo, complexe et rapide, est habituellement représenté de manière hermétique dans les tracés techniques.

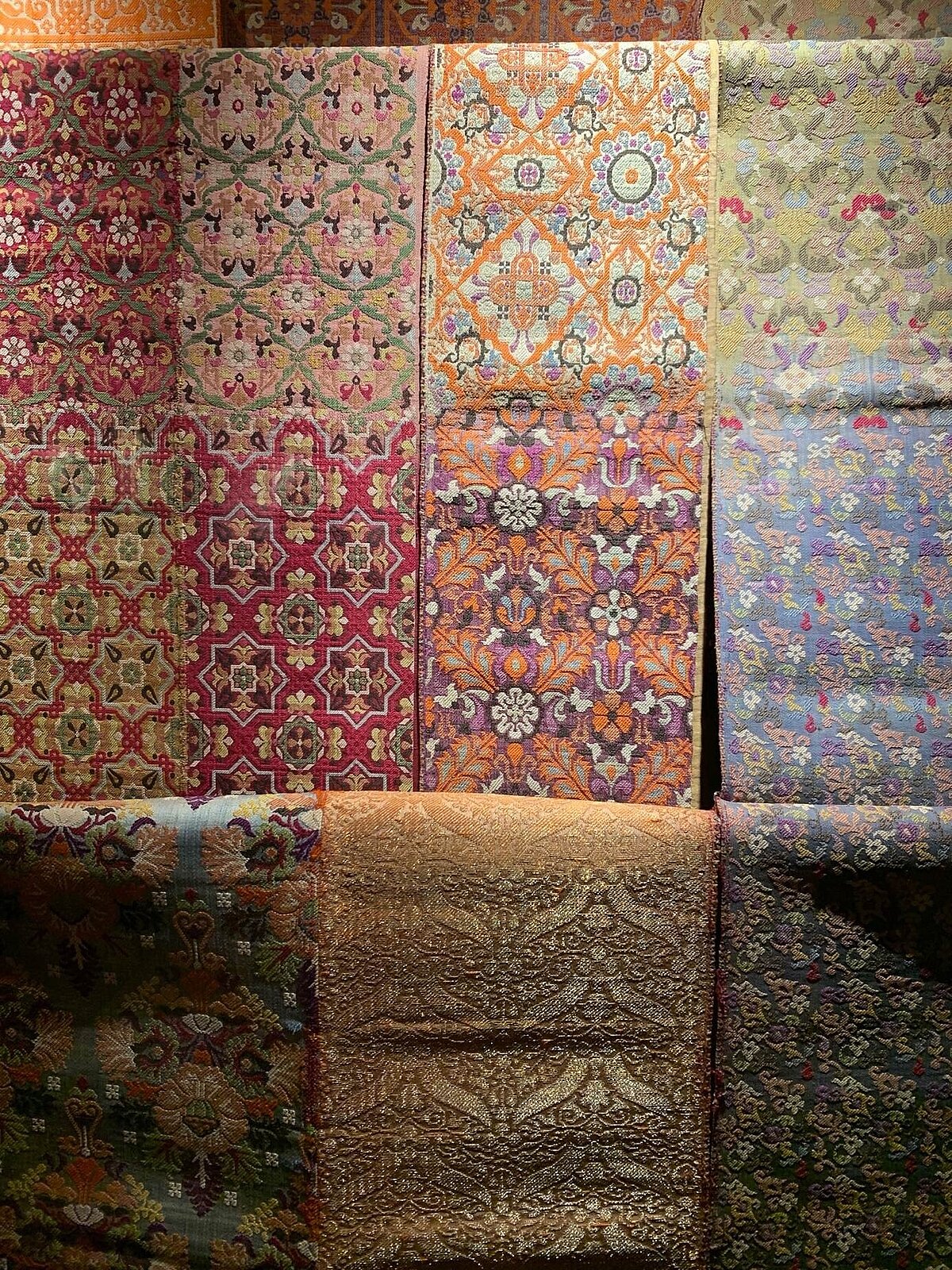

De plus, l’observation d’un atelier en activité à des fins productives, et non plus uniquement dans le cadre de la sauvegarde d’un savoir-faire, donne une idée de ce qu'a pu être l’activité d’un atelier de tisserands au VIIe siècle en Asie centrale, de son organisation et de son univers sonore (malgré les variations techniques régionales). À la suite de l'intervention d’Isabelle Kabil-Riaboff, il a également été possible d'établir une analogie entre les ceintures de Fès (Fig. 2) et notre caftan d’Asie centrale, tous deux en soie, mais les premières tissées en lampas et le second en samit. Le processus de fabrication ainsi que les matériaux utilisés font de ces objets de luxe des symboles (de richesse, de position sociale, de pouvoir). Le prestige tiré de leur possession peut expliquer une partie des mécanismes qui ont permis la conservation de textiles d’Asie centrale.

Enfin, l’insertion de cet atelier dans la ville, une impression renforcée lors de la visite guidée dans Fès, a aussi été un élément intéressant pour appréhender le fonctionnement conjoint et la répartition des différents corps de métiers nécessaires à la fabrication d’un vêtement au sein de la médina.

Je tiens à remercier chaleureusement l’Association Française pour l’Étude du Textile (Afet) pour la bourse d’étude qui a couvert les frais de transport et d’hébergement. Je remercie également Sy Hassan Kabil pour son accueil et sa généreuse invitation à revenir par la suite dans son atelier afin de profiter de la richesse de son enseignement.